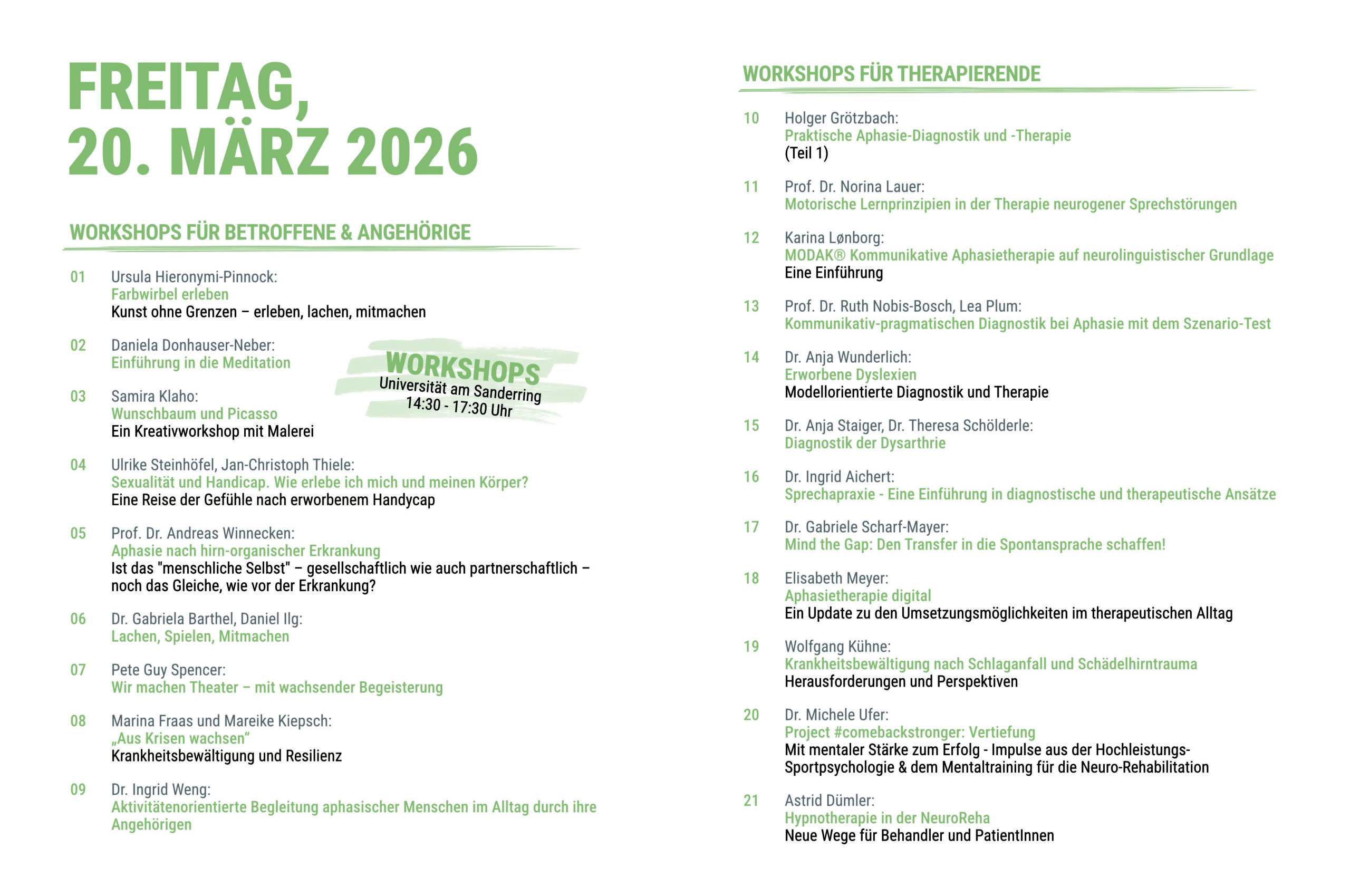

Freitag, 20. März 2026

Informationen zu den Workshops:

Für Betroffene & Angehörige

Ein Mal-Workshop von 3 Stunden für Menschen mit Aphasie, der auf nonverbalem Ausdruck, visueller Kommunikation und sinnlichem Erleben basiert (15 Teilnehmer).

Workshop-Idee

„Farbwirbel erleben – Gestalten mit der SpinArt-Maschine“

Die SpinArt-Maschine ermöglicht durch rotierende Leinwände und das gezielte Aufgießen von Farbe faszinierende, zufällige Kunstwerke. Dabei entsteht durch Fliehkraft ein lebendiger Farbverlauf – ganz ohne Pinsel oder feinmotorisches Geschick.

Beschreibung

In diesem Workshop entsteht Kunst durch Bewegung, Farbe und Zufall – ganz ohne Sprache. Die Teilnehmenden gestalten einzeln an der SpinArt-Maschine gemeinsam mit der Therapeutin ihr eigenes Farbbild. Jede Person kommt dabei nacheinander in den gestalterischen Prozess, sodass individuell begleitet werden kann.

Währenddessen erhalten die übrigen Teilnehmenden eine ruhige, angeleitete Zeichenübung: Zufällig gesetzte Punkte werden durch Linien verbunden und zu Mustern weiterentwickelt – eine konzentrierte Tätigkeit, die zur Ruhe führt und gleichzeitig Kreativität fördert.

Das Angebot eröffnet eine neue Form der Kommunikation, bei der Farbe und Zeichnung sprechen. Es lädt dazu ein, auf andere Weise in Kontakt mit sich selbst und der Umwelt zu treten – und dabei Neues zu erleben und ins Staunen zu kommen.

Meditation ist eine Reise von außen nach innen. Wir spüren in unsere ganze Person hinein und nehmen wahr, was in unserem Körper geschieht. Wie wir atmen, wie unsere Gedanken fließen und wie Geräusche auf uns wirken.

In ausgewählten Übungen nehmen wir den Atem, den Körper, den Geist und unsere Gefühle mit liebevoller Aufmerksamkeit wahr. Alles darf im gewärtigen Moment genau so sein wie es ist. Ganz egal in welcher körperlichen und geistigen Verfassung wir uns befinden: in der Meditation können wir uns wieder als Ganzes wahrnehmen und Gelassenheit und neue innere Ruhe erfahren.

Vorerfahrungen sind nicht notwendig.

Wunschbaum & Wir spielen Picasso – ca. 10-25 Personen

Kreatives Miteinander, gemeinsames Gestalten, Malerei und Porträt, Spaß am Experimentieren. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich, jede*r ist willkommen, einfach kreativ zu sein!

Hinweis: Die Methoden werden bewusst nicht im Detail genannt, um Offenheit für kreative Prozesse zu bewahren. Unerwartete Erfahrungen und spontane Ideen sind Teil des Konzepts – genau darin liegt die Kraft von Kunst.

Bitte bei der Kleidung darauf achten, dass „geschmutzt“ werden kann (:

Eine Reise der Gefühle nach erworbenem Handycap

Ziele des Workshops:

Übersicht über verschiedene Aspekte von Sexualität, Beziehungen und Einwilligung bei Menschen mit Handicap

Selbstvertrauen und Selbstakzeptanzim Bereich der Sexualität fördern

Ablauf:

Willkommen und Eisbrecher

Sexualität: Mythen und Fakten

Erkundung individueller Erfahrungen: Austausch in der Gruppe

Kommunikation und Zustimmung in Beziehungen

(Überwindung physischer Barrieren: Adaptive Geräte und Techniken)

Emotionales Wohlbefinden und Selbstwertgefühl

These: der Mensch verändert sich nach einem Schlaganfall mit Aphasie und ist nicht mehr der, der er vor dem Ereignis einmal war. Was die Veränderungen für den Einzelnen bedeutet und wie mit der Veränderung seitens der Betroffenen und seitens der Angehörigen und wie auch seitens der Therapeuten umgegangen werden sollte, ist Hauptthema des Workshops. Ein überaus spannendes Thema mit sicherlich vielen neuen Erkenntnissen!

Spielen macht Spaß, reduziert Stress, fördert die Kreativität und Kommunikation und hält jung.

Beim Spielen lachen wir, erleben Gemeinschaft und steigern unser Wohlbefinden.

Warum also nicht öfter mal spielen?

Unser Workshop richtet sich an alle, die Lust am Spielen haben und auch an alle, die gerne mal was ausprobieren, ganz gleich ob mit oder ohne Aphasie.

Denn egal, was man verloren hat – sei es die Sprache durch Aphasie oder etwas anderes – eines bleibt: der Humor, die Freude am Leben und die kindliche Lust am Spielen.

Und genau das wollen wir gemeinsam erleben: also lachen, spielen, mitmachen!

Ein Workshop für Betroffene, Angehörige und Neugierige – mit Pete Guy Spencer, freier Dozent für Logopädie, ‚PGS – Praxis für Ganzheitliche Stimm-, Sprech- & Sprachtherapie‘, Radolfzell am Bodensee

Wenn die Worte versagen, spielen wir: mit Gesten (Pantomime), Lauten (Geräusche), Requisiten und Kostümen. Wir sagen mit der Körpersprache so viel mehr als mit Worten, und wir nutzen Kostüme, um in andere Rollen zu schlüpfen. Vielleicht sind wir in einer neuen Rolle auch ganz besonders wir selbst?

Spielerisch und vor allem mit ganz viel Spaß üben wir, uns auf andere Weise mitzuteilen. Missverständnissen begegnen wir mit Humor und Mut. Und am Ende führen wir uns selbst ein kleines Theaterstück vor.

Dieser Workshop für Betroffene ist inklusiv: nicht primär von Aphasie Betroffene sind eingeladen, an der Theaterarbeit mit Sprach-/Sprechstörungen mitzuwirken – und vielleicht neue Impulse für die Arbeit in der Selbsthilfe oder der Logopädie mitzunehmen.

Eine Krankheit ist oft schwer – für Betroffene und Angehörige.

In diesem Workshop lernen wir, wie wir damit umgehen und stark bleiben können.

Wir zeigen einfache Ideen, Übungen und Geschichten, die Mut machen und Kraft geben – für heute und für den Alltag.

Thema: Aktivitätenorientierte Begleitung aphasischer Menschen im Alltag durch ihre

Angehörigen

Zielgruppe: Angehörige und Therapierende aphasischer Personen

Referentin: Dr. Ingrid Weng, Klinische Linguistin (BKL)

Dauer: 3 Unterrichtseinheiten

Inhaltsbeschreibung:

Die neurologische Rehabilitation zielt darauf ab, die Betroffenen auf eine ihren Möglichkeiten

entsprechende aktive und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

vorzubereiten. Dies ist auch das Ziel einer alltagsorientierten Aphasietherapie. Diese findet

jedoch meist im „Schonraum“ einer künstlichen und nicht-authentischen Umgebung statt.

Authentische kommunikative Teilhabe hingegen erfordert die Bewältigung realer, oft sehr

komplexer kommunikativer Alltagssituationen, worauf die Therapie die Betroffenen nur sehr

eingeschränkt vorbereiten kann. Deshalb benötigen aphasische Personen bei kommunikativen

Alltagsaktivitäten i.d.R. die unterstützende Begleitung durch die Angehörigen. Diese fungieren

dabei nicht als Lehrer oder Therapeuten, sondern sie sollen die Betroffenen zur Anwendung

erlernter kommunikativer Fähigkeiten und zur Durchführung realer Alltagsaktivitäten

motivieren, sie in kommunikative Handlungen einbinden und dabei Schritt für Schritt

unterstützend begleiten. Auf diese Rolle als „unterstützende Mithandelnde“ müssen sie gezielt

vorbereitet werden.

Dieser Workshop soll die Angehörigen von aphasischen Menschen mit der Tätigkeit der

„unterstützenden Mithandelnden“ vertraut machen. Er soll aufzeigen, wie sie die Betroffenen

je nach Schweregrad der Störung ins kommunikative Alltagshandeln einbinden können,

welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen und welche besonderen Herausforderungen

bei der Durchführung von Aktivitäten zu meistern sind.

Für Therapierende

Im ersten Teil des Workshops werden diejenigen Assessments vorgestellt, mit denen aphasisch bedingte Störungen in den ICF-Komponenten „Funktion“, „Aktivität“ und „Teilhabe“ erfassen werden können. Zudem wird es im ersten Teil um diagnostische Möglichkeiten zur Abgrenzung einer Aphasie von anderen sprachlichen Beeinträchtigungen (z.B. von kognitiven Kommunikationsstörungen) gehen.

Zielgruppe: Therapeut*innen und Studierende

Aufbauend auf Theorien zum motorischen Lernen werden im Workshop verschiedene motorische Lernprinzipien thematisiert, die in der Rehabilitation neurogener Sprechstörungen genutzt werden können. Dabei werden einzelne Prinzipien in kurzen Experimenten erprobt, Studien vorgestellt, in denen Lernprinzipien überprüft wurden und Möglichkeiten für die praktische Umsetzung bei Menschen mit neurogenen Sprechstörungen erarbeitet.

Das MODAK®-Konzept ist von Fr. Dr. Lutz in der praktischen Arbeit mit Aphasikern entwickelt worden. Es verknüpft die enge symptomorientierte Behandlung aphasischer Störungen mit der Therapie tieferliegender neurophysiologischer Beeinträchtigungen und legt besonderes Gewicht auf Kommunikation, realitätsnahen Kontext und individuelle Interessen der Patienten. Das Konzept wurde ursprünglich für die Therapie schwerer Aphasien entwickelt, aber inzwischen vielfach erweitert, so dass es jetzt für die Therapie aller aphasischer Syndrome und aller Schweregrade eingesetzt werden kann.

MODAK® besteht aus dem bekannten Grundprogramm und den vielfältigen multimodalen Übungen mit Zeitungen, Bildern, Texten und Geschichten.

Vielleicht haben Sie MODAK von Kolleg*innen kennengelernt, vielleicht haben Sie bereits ein MODAK-Seminar besucht und möchten eine „Auffrischung“, oder vielleicht wollen Sie einfach das MODAK-Konzept kennenlernen.

In dem 3-stündigen Workshop für Sprachtherapeut*innen und Logopäd*innen bekommen Sie einen kurzen Einblick in den theoretischen Hintergrund des Konzeptes und eine Anleitung zur Durchführung des Grundprogramms. Es besteht werden Videobeispiele gezeigt und Sie bekommen die Möglichkeit, das Grundprogramm praktisch auszuprobieren.

Erfassung von Alltagskommunikation und Teilhabe bei Erwachsenen und Kindern mit Aphasie am Beispiel des Szenario-Tests und des Szenario-Kids (3-stündig).

Die Erfassung von Alltagskommunikation und Teilhabe von Menschen mit Aphasie wird nach wie vor in der logopädischen Diagnostik nachrangig behandelt und stellt eine methodische Herausforderung dar. Im Workshop werden Möglichkeiten der Erfassung von kommunikativen Fähigkeiten und Teilhabe bei Erwachsenen und Kindern mit Aphasie vorgestellt und Herausforderungen bestehender Verfahren diskutiert. Am Beispiel des Szenario Tests und des Szenario-Kids wird gezeigt, welchen Mehrwert die Diagnostik kommunikativer Fähigkeiten in der Aphasie-Therapie haben kann.

Das Seminar vermittelt die Durchführung und die Interpretation des Szenario Tests und des Szenario-Kids. Besonderes Augenmerk liegt auf den Instruktionen und der Anwendung therapeutischer Hilfen in der interaktiven Untersuchungssituation. Die Teilnehmenden lernen anhand von Fallbeispielen, die Reaktionen von Patientinnen und Patienten zu bewerten und zu interpretieren.

Gerne können eigene Fallbeispiele aus der Aphasie-Therapie eingebracht werden.

Beeinträchtigungen des Lesens und des Schreibens treten zwar meist in Kombination mit Aphasien auf, müssen jedoch als eigenständige Störungen verstanden, diagnostiziert und therapiert werden.

Im Workshop wird einführend das Logogen-Modell erläutert, wobei der Schwerpunkt auf den spezifischen Mechanismen des Lesens liegt. Auf dieser Grundlage erfolgt die Charakterisierung der Symptomatik und der verschiedenen Dyslexieformen. Im Anschluss werden das diagnostische Vorgehen zur detaillierten Erfassung des Leistungsprofils sowie Ansätze, Übungen und Materialien zur Behandlung der Dyslexien vorgestellt.

Der Workshop bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Anamnese und Diagnostik bei Dysarthrie. Die vermittelte Systematik orientiert sich an den Ebenen der ICF (Funktionsfähigkeit, Aktivität und Teilhabe). Sie umfasst auditive, akustische und apparative Diagnostikverfahren sowie Verständlichkeits-/Natürlichkeitsmessungen und Instrumente zur Selbstbeurteilung. Des Weiteren wird auf die Bedeutung nichtsprachlicher Aufgaben der Vokaltraktmuskulatur („Mundmotorik“) in der Dysarthriediagnostik eingegangen.

Im Rahmen des Workshops wird auch in die Bogenhausener Dysarthrieskalen (BoDyS; Ziegler et al., 2018) eingeführt und das Vorgehen anhand ausgewählter Sprechproben beispielhaft demonstriert.

Die verschiedenen Verfahrensklassen werden hinsichtlich ihrer klinischen Validität bewertet und ihre Relevanz für die Ableitung von Therapiezielen diskutiert. Zum Abschluss des Workshops werden anhand eines Fallbeispiels Möglichkeiten einer individualisierten, an der (Patho-)physiologie des Sprechens orientierten weiterführenden Diagnostik demonstriert.

Die Sprechapraxie besitzt einen hohen klinischen Stellenwert in der neurologischen Rehabilitation wie in der ambulanten Versorgung von Patienten mit erworbener Hirnschädigung. Im ersten Teil des Seminars wird nach einer Einführung in die Symptomatik und in differenzialdiagnostische Aspekte (Abgrenzung zu Aphasien und Dysarthrien) ein Überblick über den aktuellen Stand diagnostischer Möglichkeiten bei Personen mit Sprechapraxie gegeben. Es werden unter anderem ein Anamnesebogen sowie die neue Kompaktversion des Nachsprechtests „Hierarchische Wortlisten“ vorgestellt. Im zweiten Teil des Seminars werden Therapieansätze bei Sprechapraxie unter Berücksichtigung der verschiedenen Schweregrade und Störungsprofile vorgestellt und diskutiert. (3-stündig)

Woran liegt es, dass sprachliche Leistungen von Menschen mit Aphasie in der Übung oft so viel besser klappen als in der echten Alltagskommunikation und wie kann diese Lücke überbrückt werden?

Dieser zentralen Frage widmet sich der praxisorientierte Workshop für Aphasietherapeut:innen. Es werden einige mögliche Ursachen für den fehlenden Transfer herausgearbeitet, dabei werden gerade auch Störungen im Bereich der exekutiven Funktionen berücksichtigt. Für jede Ursache werden dann konkrete und spezifische Ansatzpunkte aufgezeigt, die auch mit Fallbeispielen illustriert werden. So erhalten Sie zahlreiche praktische Anregungen, wie Sie den Transfer in Ihrer Aphasietherapie fördern und gezielt einüben können. Es wird auch Raum geben, um eigene Fallbeispiele zu besprechen, so das Sie die Anregungen direkt auf Ihre „Problemfälle“ übertragen können.

Für die Durchführung einer digitalen Aphasietherapie gibt es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten: Sie kann als Onlinetherapie, aber auch mithilfe von Tablets und Apps erfolgen.

In diesem Workshop erhalten Sie einen kompakten Überblick über aktuell zulässige Videokonferenzdienste und deren Funktionen. Darüber hinaus lernen Sie sogenannte Kollaborationstools kennen, d.h. digitale Programme, die ein gemeinschaftliches, zeitgleiches Bearbeiten und Verwalten von Therapieinhalten während einer Onlinetherapie ermöglichen. Weiterhin werden aktuelle Apps vorgestellt, die zur Behandlung der verschiedenen Modalitäten aphasischer Störungen und/oder unterstützten Kommunikation eingesetzt werden können. Thematisiert werden zudem allgemeine Grundlagen einer digitalen Aphasietherapie, wie erforderliches technisches Equipment und Medienkompetenz sowie geltende (datenschutz-) rechtliche Vorgaben.

Der Workshop richtet sich an Therapeut*innen mit wenig bis keiner Erfahrung in der digitalen Aphasietherapie.

Es werden zunächst typische Phasen und Entwicklungen der Krankheitsbewältigung vorgestellt. Zudem werden die Einflußfaktoren für eine gelingende und eine problematische Krankheitsbewältigung diskutiert. Dabei wird auch auf die Diagnostik und Behandlung der Post-Stroke-Depression eingegangen. Anschließend werden Ansatzpunkte für die Förderung der Krankheitsbewältigung in Beratung und Therapie vorgestellt. Besondere Herausforderungen für betroffene Personen mit einer Aphasie werden im dritten Teil des Workshops herausgearbeitet.

Impulse aus der Hochleistungs-Sportpsychologie & dem Mentaltraining für die Neuro-Rehabilitation (um Motivation, Zuversicht, Ausdauer, Resilienz, Leistung zu fördern und den Flirt mit dem Unmöglichen zu wagen).

Die therapeutische Arbeit in der NeuroReha ist spannend und herausfordernd zugleich.

Dysphagie, Dysarthrophonie, Aphasie und andere Einschränkungen sind für PatientInnen und Angehörige psychisch belastend, ohne dass bisher ein besonderes therapeutisches Augenmerk darauf gelegt wurde. Die unbewussten psychischen Komponenten spielen in der (Sprach- und Schluck-)Therapie jedoch eine entscheidende Rolle für Motivation, Leistungsbereitschaft, Therapieerfolg und Durchhaltevermögen aller Beteiligten, besonders bei langwierigen Heilungsprozessen.

Auch TherapeutInnen sind davon betroffen, wenn trotz guter logopädischer Aus- und Fortbildung die Therapie an ihre Grenzen stößt. Die Hypnotherapie mit ihrer Arbeit mit dem Unbewussten und Imaginationen bietet hierfür gute Interventionsmöglichkeiten, die auch für „psychotherapeutische Laien“ in der Sprach- und Schlucktherapie direkt umsetzbar sind.

In diesem Workshop lernen Sie Techniken und Methoden aus dem Mentaltraining, der Sportpsychologie und der Hypnotherapie kennen. Diese erfolgreich erprobten und bei Profi-Sportlern bereits angewandten Techniken lassen sich abgewandelt auch auf Ihre sprach- und schlucktherapeutische Arbeit anwenden.

Erfahren Sie selbst die Wirkung von Hypnotherapie in einer kurzen geführten Gruppentrance und stellen Sie zudem fest, wie entscheidend Wortwahl und Suggestionen den Therapieerfolg beeinflussen. Anhand von Fallgeschichten aus der Literatur und aus der Praxis wird die Neuroplastizität des Gehirns deutlich.

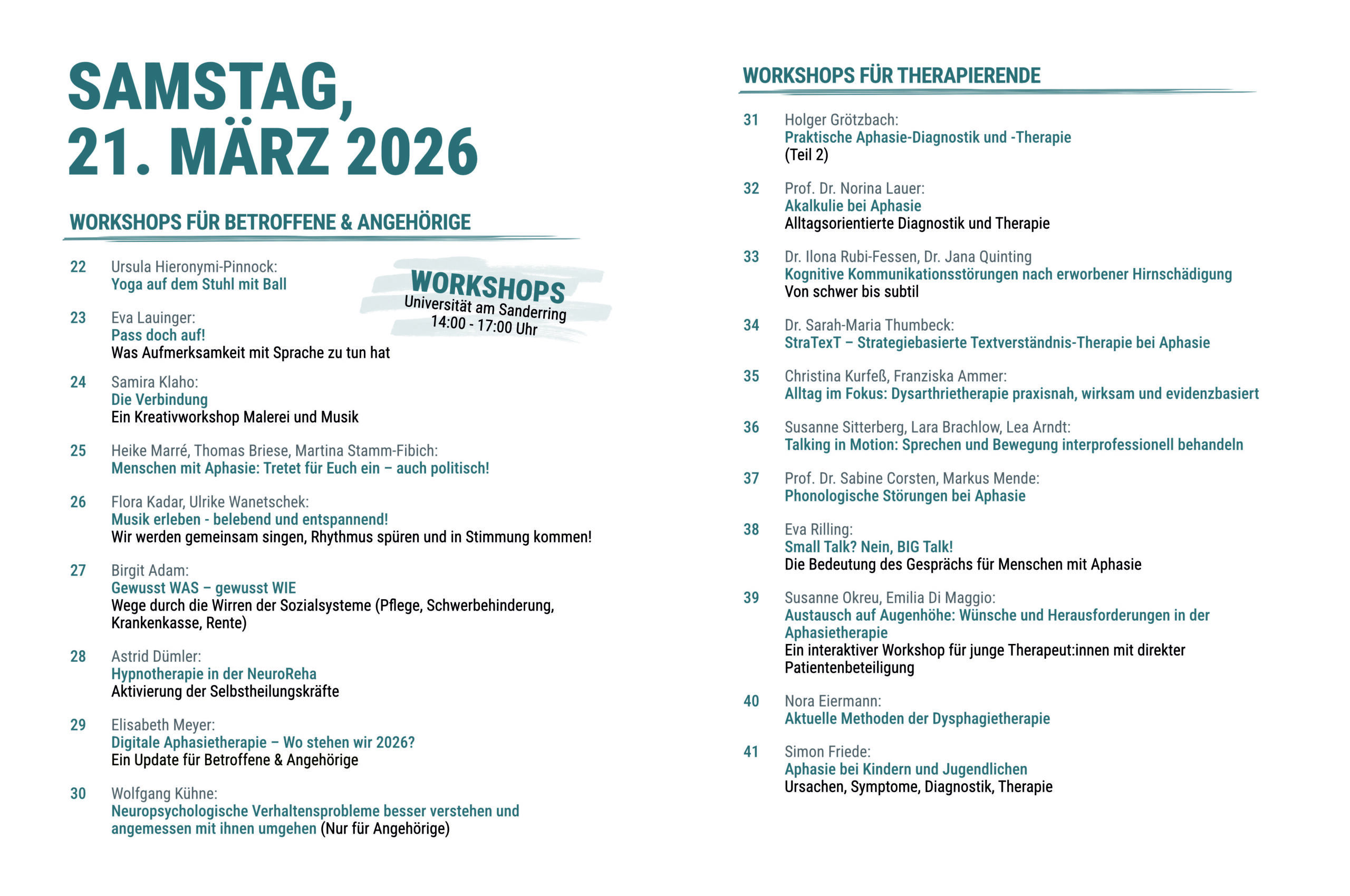

Samstag, 21. März 2026

Informationen zu den Vorträgen:

Für Betroffene & Angehörige

Yoga auf dem Stuhl mit Ball – für Menschen mit Aphasie und Halbseitenlähmung.

Sanfte Yoga-Übungen im Sitzen fördern Beweglichkeit, Koordination und Wohlbefinden. Der Ball dient als hilfreiches Hilfsmittel, um die betroffene Hand zu unterstützen, Bewegungen zu erleichtern und neue Impulse zu setzen. Durch das spielerische Element des Balls wird die Bewegung abwechslungsreich, motivierend und freudvoll erlebt. Entspannung auf dem Stuhl oder auf der Yogamatte.

180 Minuten | 15 Teilnehmer

Oft lassen sich bei Menschen mit Aphasie (MmA) Aufmerksamkeitsdefizite feststellen. Während die Diagnostik und Therapie dieser Einschränkungen im Bereich der Neuropsychologie und Ergotherapie liegen, können Störungen der Aufmerksamkeit auch Auswirkungen auf die sprachliche Leistungsfähigkeit bei MmA haben. So kann z.B. das auditive Sprachverständnis zusätzlich reduziert sein, wenn der MmA überraschend angesprochen und etwas gefragt wird, und diesem akustischen Reiz nicht schnell genug seine Aufmerksamkeit zuwenden kann. Dadurch kann es im Alltag immer wieder zu Missverständnissen und Frust kommen. Ein Verständnis für die grundlegenden Aufmerksamkeitsfunktionen kann dabei helfen, das Problem genauer zu verstehen, Lösungsmöglichkeiten zu finden und zu ergreifen und mit mehr Verständnis miteinander umzugehen.

In diesem Workshop wird die wesentliche Rolle, die unsere Aufmerksamkeit für unser Erleben, Handeln und Sprechen spielt für Angehörige und Betroffene anhand von Beispielen dargestellt. Denn es ist wichtig, zu verstehen, dass unsere Aufmerksamkeit unser aller Alltag bestimmt und daher berücksichtigt werden sollte, wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Ausgehend davon sollen typische Alltagsprobleme beleuchtet werden und gemeinsam wollen wir die Frage klären, was schwierige Situationen von uns verlangen und wie wir manche Probleme lösen und andere vielleicht umgehen können. Zusätzlich werden Möglichkeiten vorgestellt, wie man die Aufmerksamkeit weiter fördern kann.

(3 Stunden)

Abstraktes Freies Malen nach Musik mit Überraschungsmonument! Gemeinsames Gestalten, Malerei, Austausch und Reflexion. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich, jede*r ist willkommen, einfach kreativ zu sein!

Hinweis: Die Methoden werden bewusst nicht im Detail genannt, um Offenheit für kreative Prozesse zu bewahren. Unerwartete Erfahrungen und spontane Ideen sind Teil des Konzepts – genau darin liegt die Kraft von Kunst.

Bitte bei der Kleidung darauf achten, dass „geschmutzt“ werden kann (:

(ca. 15-20 Personen)

3-stündiger Workshop

Politische Teilhabe und Interessenvertretung sind für alle zivilgesellschaftlichen Gruppen eine wichtige Arbeit in eigener Sache. Die komplexen Themen und manchmal undurchsichtigen Strukturen machen es nicht einfach, sich einzubringen. Wenn dazu noch sprachliche Schwierigkeiten kommen, ist es nochmal schwieriger. Aber es ist nicht unmöglich – im Gegenteil!

Mit etwas Hintergrundwissen, einer kompetenten Begleitung und zielführenden Ideen kann ein sehr zufriedenstellender Austausch gelingen – und in der Politik etwas in Bewegung gebracht werden.

Dieser Workshop soll dazu ermuntern, sich mit dem Thema Politik auseinanderzusetzen und als Expert*in in eigener Sache Wege zu finden, sich einzusetzen. Er ist unterteilt in die Themenbereiche Politisches Grundwissen, Petitionen und Wahlkreisgespräche. Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die konkrete Arbeit von Landtagen und Bundestag geben wir zunächst am Beispiel der Petition zum Erhalt der Aphasiestation Aachen einen Überblick über Möglichkeiten, auf Landes- und Bundesebene die eigenen Themen zu platzieren.

Frau Stamm-Fibich, in der letzten Legislaturperiode Vorsitzende des Petitionsausschusses des Bundestags, haben wir angefragt, im Anschluss dazu aus ihrer Perspektive berichten, konkrete Wege aufzeigen und im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Im dritten Teil schauen wir individuell nach den Themen der Teilnehmer*innen und besprechen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten vor Ort im Wahlkreis mit den zuständigen Politiker*innen.

Die Ergebnisse teilen wir im Anschluss im Plenum miteinander. Und natürlich bieten wir dann 2027 auch gern wieder einen Workshop an, auch, um zu erfahren, was in der Zwischenzeit in den einzelnen Landesverbänden umgesetzt werden konnte.

In Einfacher Sprache:

Politik und Mit-Machen

Wichtigkeit der Mit-Bestimmung und Teil-Habe

Mit-Bestimmen in der Politik ist wichtig.

Das gilt für alle Gruppen.

Es ist oft schwer.

Die Themen sind schwierig.

Die Strukturen sind unklar.

Sprache und Unter-Stützung

Manche Menschen haben Sprach-Probleme.

Dann wird es noch schwerer.

Aber es ist möglich!

Wissen und Hilfe

Mit etwas Wissen geht es besser.

Mit Hilfe geht es besser.

Mit guten Ideen geht es besser.

Erfolg in der Politik

Dann kann man in der Politik etwas ändern.

Work-Shop über Politik

Was ist der Work-Shop?

Der Work-Shop ist über Politik.

Jeder kann mitmachen.

Man lernt, wie man sich einsetzt.

Inhalte des Workshops

Der Work-Shop hat drei Teile:

- Politisches Grund-Wissen

- Petitionen

- Gespräche im Wahlkreis

Arbeit von Parlamenten

Wir erklären, wie Landtage und der Bundestag arbeiten.

Dann zeigen wir, wie man Themen wichtig macht.

Wir nehmen das Beispiel aus Aachen:

Die Petition für die Aphasie-Station.

Frau Stamm-Fibich spricht

Frau Stamm-Fibich war Chef vom Petitions-Ausschuss.

Sie spricht jetzt.

Sie zeigt, wie man etwas macht.

Danach können Sie Fragen stellen.

Besprechung im Wahl-Kreis

Im dritten Teil sprechen wir über Ihre Themen.

Wir besprechen, wie Sie etwas machen können.

Zum Beispiel: Sprechen mit Politikern im Wahlkreis.

Am Ende teilen wir die Ergebnisse im Plenum.

Workshop im Jahr 2027

Im Jahr 2027 machen wir gern wieder einen Workshop.

Wir wollen wissen:

Was haben die bis dahin Landes-Verbände gemacht?

Musik erleben – belebend und entspannend!

Wir werden gemeinsam singen, Rhythmus spüren und in Stimmung kommen!

Und plötzlich sollen wir über alles Mögliche Bescheid wissen, um unsere Liebsten zu unterstützen. Wir sollten Experte sein bei den Themen Pflege, Krankenkasse, Rente und Schwerbehinderung. Wie soll das gehen?

Vernetzung kann bei vielen Fragestellungen hilfreich sein. Auch verschiedene Institutionen, wie z. B. die Aphasie- und Schlaganfallzentren sind gute Ratgeber. Wir wollen in unserem Workshop gemeinsam die trockenen und doch so wichtigen Themen rund um Pflege, Krankenkasse, Rente und Schwerbehinderung erkunden. Dabei gibt es jeweils einen kleinen Input.

Im Fokus stehen aber Eure Fragen, die Grenzen, an die Ihr stoßt und wie man trotzdem zum Ziel kommen kann. Und es ist auch wichtig ist zu wissen, an welchen Punkten ein Kampf überhaupt lohnt oder ob man sich die Energie lieber spart.

Das Ziel des Workshops ist, den Betroffenen und Angehörigen eine neue Sicht auf ihre Situation zu geben und eigene Ressourcen im Unbewussten aufzuzeigen, die eine bessere Krankheitsbewältigung unterstützen, Selbstheilungskräfte aktivieren und so den Heilungsprozess beschleunigen können.

Dies erfolgt auch als praktische Erfahrung zum Thema Trancephänomene / Hypnose, in dem sie an Imaginationen und deren Wirkung herangeführt werden. Später können sie an einer geführten Gruppentrance teilnehmen, um die wohltuenden und entspannenden Effekte auf Körper, Seele und Geist an sich selbst zu erfahren.

Ich habe im letzten Jahrzehnt in meinen Therapien die Hypnose als zusätzliche Hilfe zu schätzen gelernt, um den Menschen Unterstützung zu bieten bei:

- Epileptischen Anfällen

- Schluckstörungen

- Atemproblemen

- Schmerzen und spastischen Krämpfen

- Sprachblockaden aller Art der Krankheitsbewältigung…

Für eine digitale Aphasietherapie gibt es verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten. Einerseits kann sie online erfolgen, mithilfe eines Videodienstanbieters und anderen therapieunterstützenden Programmen. Anderseits liefern Tablets und Apps diverse Möglichkeiten für das Training sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten. Der Workshop soll einen Überblick über die aktuellen Umsetzungsmöglichkeiten geben und welche (technischen) Voraussetzungen gegeben sein sollten.

Der Workshop richtet sich an Betroffene und Angehörige mit keiner bis wenig Erfahrung mit einer digitalen Aphasietherapie.

Nur für Angehörige

Es werden Erfahrungen zum hilfreichen Umgang mit Antriebsmangel, Depressionen und reduzierter Motivation bei Personen nach Schlaganfall, Hirnblutung oder Schädelhirntrauma besprochen. Dabei wird auch auf die Ursachen und die Unterschiede dieser oft sehr belastenden Probleme eingegangen. Danach werden Hilfen und Tipps für die Angehörigen vorgestellt und diskutiert.

Für Therapierende

Im zweiten Teil wird auf evidenzbasierte Therapieprinzipien und -methoden eingegangen. Dabei werden Anleitungen und Materialien vorgestellt, die eine Anwendung der Prinzipien und Methoden in Therapien ermöglichen.

Zielgruppe: Therapeut*innen und Studierende

Nach einer Einführung in die mentale Repräsentation von Zahlen und die Symptomatik der Akalkulie werden diagnostische Möglichkeiten zur logopädischen Untersuchung von Akalkulie vorgestellt. Den Schwerpunkt des Workshops bilden Möglichkeiten zur Therapie bei Menschen mit Aphasie. Dabei werden sowohl funktions- als auch aktivitätsorientierte Übungen besprochen und anhand eines Fallbeispiels vertieft. Abschließend werden Apps präsentiert, die sich für das häusliche Üben der Betroffenen eignen.

- Theoretische Grundlagen zu Kognitiven Kommunikationsstörungen (CCDs) und

- Abgrenzung zur Aphasie

- Skizzierung eines Schweregrad-Spektrums anhand von Fallbeispielen (schwere CCDs (und Aphasie) bis subtile CCDs)

- Vorstellung verschiedener Untersuchungsverfahren mit kritischer Diskussion

- Vorstellung Therapeutischer Ansätze (insbesondere: Kommunikationspartnertraining)

Eine häufige Folge erworbener Hirnschädigung sind sprachlich-kommunikative Einschränkungen (Regenbrecht & Guthke, 2017; Büttner & Glindemann, 2018). Ein beachtlicher Teil dieser Auffälligkeiten lässt sich nicht als sprachsystematische Störung im Sinne einer Aphasie klassifizieren; Einschränkungen zeigen sich vielmehr in pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten: So verlieren Patient*innen beispielsweise den „roten Faden“ im Gespräch oder missachten das Turn-Taking. Ursächlich für diese Auffälligkeiten scheinen nicht-sprachliche, kognitive Beeinträchtigungen wie etwa Aufmerksamkeitsdefizite (z.B. Daueraufmerksamkeit, Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus), Gedächtniseinschränkungen (z.B. Arbeitsgedächtnis), exekutive Dysfunktionen (z.B. Inhibition, kognitive Flexibilität) sowie beeinträchtigte sozial-kognitive Fähigkeiten. Kognitive Kommunikationsstörungen (Cognitive Communication Disorders, CCDs) manifestieren sich dabei in einem weiten Spektrum unterschiedlicher Schweregrade (Quinting et al., 2023) und sind bedingt durch die häufig variierende Neuropathologie im klinischen Erscheinungsbild interindividuell stark heterogen.

Weniger als 50 % der Betroffenen mit kommunikativen Auffälligkeiten nach erworbener Hirnschädigung werden sprachtherapeutisch versorgt (MacDonald, 2017). Es ist zu vermuten, dass sich die Versorgungssituation im deutschsprachigen Raum noch gravierender darstellt (Baumgärtner, 2020; Thöne-Otto, 2020). Ein Grund dafür liegt in einem fehlenden Bewusstsein für das Störungsbild, in einer unklaren Terminologie sowie in der mangelnd spezifischen und sensitiven Diagnostik (Elbourn et al., 2017).

Im ersten Teil des Workshops werden die Grundlagen zum Störungsbild und seiner kognitiven Bedingungsfaktoren vermittelt. Anhand verschiedener Fallbeispiele wird das Schweregrad-Spektrum der CCDs skizziert. Zudem werden die besonderen Herausforderungen für die sprachtherapeutische Intervention bei dem Störungsbild besprochen.

Im zweiten Teil werden konkrete Vorschläge für die Diagnostik von CCDs sowie therapeutische Ansätze vorgestellt und die Anwendung anhand von Fallbeispielen demonstriert.

Lesekompetenz ist Voraussetzung für die Teilhabe an zahlreichen Lebensbereichen (OECD, 2006). Viele Menschen mit einer Aphasie berichten jedoch von Schwierigkeiten im Verständnis längerer geschriebener Texte (Webster et al., 2020).

Das theorie- und evidenzbasierte Therapie-Konzept StraTexT –Strategiebasierte Textverständnis-Therapie bei Aphasie wurde in einer kontrollierten Gruppenstudie mit 22 Teilnehmer:innen mit Aphasie evaluiert. Dabei zeigten sich auch sechs Monate nach Therapieende Verbesserungen im Textverständnis (kleine Effektgrößen) sowie in der Selbsteinschätzung von Lesefähigkeiten, -aktivitäten und Einstellungen zum Lesen (mittlere bis große Effektgrößen) (Thumbeck et al., 2024). Die Teilnehmenden beschrieben zudem vielfältige Verbesserungen sprachlicher und kognitiver Funktionen, Aktivitäten und der Partizipation (Thumbeck & Domahs, in Druck).

In StraTexT werden systematisch vier Lesestrategien erarbeitet, die sich auf die Oberflächenstruktur, Detail- und Hauptinformationen von Texten sowie die Ableitung kohärenter Situationsmodelle beziehen. Als Handlungsziele sind dabei bestimmte Produkte (eine Mind-Map, Kurznachrichten, ein Quiz und Falschnachrichten) vorgegeben, die die Anwendung der Lesestrategien erfordern.

Nach einem kurzen Überblick über psycholinguistische Modellvorstellungen zum Textverständnis, unterschiedliche Therapieansätze sowie die derzeitige Evidenzlage liegt der Schwerpunkt des Workshops in der praxisnahen Vermittlung der Grundlagen zu StraTexT: Die Lesestrategien und die dazugehörigen Arbeitsblätter und Methoden werden vorgestellt. Die Anwendung der Lesestrategien wird in Kleingruppen ausprobiert.

Lernziele:

Die Teilnehmer:innen erhalten einen Einblick in die Hintergründe, Materialien und Methoden aus StraTexT sowie einen Überblick über die Ergebnisse der Therapiestudie. Nach dem Workshop können die Teilnehmer:innen Lesestrategien aus StraTexT im Praxisalltag nutzen.

Im Workshop werden nach einer Einführung in die ICF-orientierte Therapiezielfindung die gängigen Therapieverfahren mit besonderem Blick auf deren Wirksamkeit (Evidenz) thematisiert. Insbesondere werden hier neben einem funktionskreisbasierten Vorgehen aus den Bereichen Atmung, Phonation, Artikulation und Prosodie auch kommunikativ-pragmatische und kompensatorische Behandlungsmethoden vorgestellt. Zudem wird auf spezielle Therapieansätze bei degenerativen Erkrankungen und gerätegestützte Verfahren eingegangen. Am Ende des Workshops werden Beispiele für eine kombinierte Einzel- und Gruppentherapie aufgeführt und Empfehlungen gegeben, wie dies im therapeutischen Alltag umgesetzt werden kann.

Ziel des Seminars ist es, einen Überblick für Berufseinsteiger:innen zu geben, aber auch den ein oder anderen Impuls für Therapeut:innen bereitzuhalten, die schon länger in diesem Tätigkeitsfeld arbeiten.

Menschen mit Aphasie, Hemiparese und kognitiven Einschränkungen erleben ihre Therapien oft in „Schubladen“: Ihr Eindruck ist vielfach dieser: Sprechen? Das Üben wir nur in der Logo! Umsetzen vom Rolli in den Stuhl? – Das wird nur in der Physio gemacht! – Hirnleistungstraining – Das gehört in die Ergo!

Doch unser Gehirn ist vor allem eines: vernetzt. So wollen wir in diesem Workshop aufzeigen, wie durch interprofessionelles Arbeiten die Zielsetzungen aus allen therapeutischen Disziplinen verknüpft und ganz konkret kombiniert werden können.

Dafür brauchen Therapeut*innen neben dem interprofessionellen Austausch vor allem eine Idee davon, wie die anderen Disziplinen arbeiten und wie kleine Veränderungen in dem eigenen Setting einen wichtigen Beitrag zum Transfer in den Alltag von geübten Strategien und Fähigkeiten aus allen Bereichen leisten können.

Neben Fallbeispielen aus dem Aphasie-Zentrum wollen wir mit allen Teilnehmer*innen in den praktischen Austausch kommen zu „Talking in Motion“ und konkrete Ideen sammeln, die direkt in den beruflichen Alltag der Therapeut*innen transferiert werden können: Warum nicht Benenntraining mit Bewegung kombinieren und jede Bildkarte zum Regal bringen? Warum nicht beim Gangtraining auf dem Flur jeden lautstark mit „Hallo“ begrüßen und Schritte zählen? Warum nicht auch in der Logo raus aus dem Rollstuhl und kognitives oder sprachliches Training im Stehen absolvieren?

Zielgruppe: Berufsanfänger*innen aus Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie und alle, die Interesse an einem interprofessionellen Austausch haben.

Phonologische Störungen kommen bei Aphasie sehr häufig vor. Diese entstehen sowohl im Input als auch im Output auf unterschiedlichen Ebenen der Sprachverarbeitung. Sie können sich expressiv z.B. als phonematische Paraphasien oder Neologismen, als formale Paraphasien, als conduite d’approche oder als phonematische Unsicherheiten zeigen, auch phonetische Entstellungen gehören im weitesteten Sinne dazu. Rezeptiv sind sie eher schwer auszumachen, sie zeigen sich als Störung bei der Diskrimination von Lauten, bei der Zuordnung von Lauten zu Phonemen und beim lexikalischen Entscheiden (lexikalischer Zugriff). In aktuellen Sprachmodellen lassen sich im Sprachverstehen wie auch in der Sprachproduktion 3 Stufen der Verarbeitung unterscheiden.

Im Seminar werden die expressiven Störungen anhand eines Sprachverarbeitungsmodells eingeordnet. Daran anschließend soll ein modellorientiertes diagnostisches Verfahren vorgestellt werden. Schwerpunkt des Seminars wird die Darstellung modelltheoretisch fundierter Therapiemethoden zur evidenzbasierten Behandlung von phonologischen Störungen im Sprachoutput sein. Die Anwendung des modellorientierten Therapieverfahrens Ther-A-Phon wird demonstriert, aber auch andere Therapieansätze werden besprochen.

„Ich möchte mich wieder unterhalten können.“ – Für die meisten Menschen mit Aphasie ist das ihr Hauptziel für die logopädische Behandlung. Wieder sprechen zu können ist gemäß der ICF genau DIE entscheidende Aktivität: mit anderen über Erlebnisse, Wünsche und Bedürfnisse sprechen, um so an Gesellschaft, Partnerschaft und Familie teilhaben zu können.

Zugleich scheint in logopädischen Behandlungen (noch) die Praxis zu gelten, dass man ein bisschen Small-Talk am Anfang jeder Therapie zu machen habe…und dann aber erstmal so richtig anfangen müsse, mit Übungen, Arbeitsblättern & Co.

In unserem Workshop wollen wir daher anregen, dem „Talk“ in der Therapie einen größeren Platz und eine andere Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Für Menschen ist das vermeintlich kleine Gespräch mit anderen nicht small, sondern BIG. Es stellt sprachlich und kommunikativ die größte Herausforderung dar und ist zugleich – bei gelingender Vermittlung der eigenen Gedanken an den Gesprächspartner – ein toller Erfolg, motiviert und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Diese kommunikative Leistung gilt es für den Betroffenen, aber auch für die Angehörigen und Therapeut*innen zum festen Bestandteil eines jeden Kontakts und jeder Therapie zu machen.

In dem Workshop stehen somit Übungen zum Gespräch mit einem Menschen mit Aphasie im Vordergrund. Themensammlungen, konkrete Übungen zur Verständnissicherung und verschiedene Gesprächstechniken werden ebenso wie der Einsatz alternativer Strategien vermittelt und praktisch erprobt. Fallbeispiele geben zudem einen Einblick in den kommunikativ-pragmatischen und teilhabe-orientierten Therapieansatz im Aphasie-Zentrum in Vechta.

Zielgruppe: Therapeut*innen aus Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie

(3 Stunden)

Der Workshop „Austausch auf Augenhöhe – Wünsche und Herausforderungen in der Aphasietherapie“ richtet sich an Therapeut*innen, die ihre Arbeit mit Menschen mit Aphasie reflektieren und weiterentwickeln möchten. Im Zentrum steht der Dialog zwischen Therapeut*innen und Patient*innen, die als feste Teammitglieder aktiv in den Workshop eingebunden sind. Ziel ist es, ein gegenseitiges Verständnis für Erfahrungen, Bedürfnisse und Herausforderungen in der Aphasietherapie zu fördern und den Blick für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu schärfen.

In einem rotierenden Austauschformat in Kleingruppen treten Therapeut*innen in wechselnden Gesprächsrunden mit verschiedenen Patient*innen in Kontakt. Anhand gezielter Leitfragen zu den Themen Kommunikation & Verstehen, Emotion & Motivation, Therapieerfahrung & Therapiegestaltung, Ziele & Wünsche, Alltag & Transfer, Austausch & Beziehung mit Therapeut*innen sowie Lernen & Fortschritt entstehen intensive Gespräche. Diese strukturierte Form des Dialogs ermöglicht einen offenen und respektvollen Austausch auf Augenhöhe.

Abschließend werden die gewonnenen Eindrücke gemeinsam reflektiert und zentrale Erkenntnisse festgehalten. So entstehen praxisnahe Impulse, die Therapeut*innen dabei unterstützen, Therapieprozesse individuell, ressourcenorientiert und partizipativ zu gestalten. Der Workshop bietet Raum für neue Perspektiven, stärkt die therapeutische Beziehungsgestaltung und macht Patient*innen als Expert*innen ihrer eigenen Therapie sichtbar.

Nora Eiermann, Kölner Dysphagiezentrum (in Zusammenarbeit mit Dr. Melanie Weinert & Manuela Motzko, Kölner Dysphagiezentrum)

Dysphagien stellen sowohl im neurologischen als auch im onkologischen Kontext eine komplexe Herausforderung für die therapeutische Praxis dar.

Der Workshop gibt einen aktuellen Überblick über funktionelle Methoden der Dysphagietherapie, darunter restituierende, kompensatorische und adaptive Maßnahmen, manuelle Stimulationstechniken sowie apparativ gestützte Verfahren. Im Zentrum steht dabei einerseits die Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen und Fähigkeiten, andererseits – wo dies nur eingeschränkt möglich ist – die bestmögliche Optimierung der Situation unter den jeweiligen symptombedingten Gegebenheiten. Hierzu zählen das Management diätetischer Empfehlungen, die Hilfsmittelberatung, die Anpassung des Umfelds sowie der Einbezug von Angehörigen.

Im Workshop wird der gesamte therapeutische Verlauf berücksichtigt – von der Akutphase bis zur Langzeitversorgung, wobei schwerpunktmäßig die Behandlung postakuter und chronifizierter Dysphagien thematisiert wird. Diskutiert wird auch, wie realistische und zugleich teilhabeorientierte Therapieziele definiert werden können, mit dem übergeordneten Anspruch, Patient*innen möglichst rasch wieder in einen eigenständigen, sicheren und selbstwirksamen Umgang mit der Schluckstörung zu entlassen.

Die Ausrichtung des Workshops ist bewusst praxisorientiert: Anhand konkreter Fallbeispiele werden exemplarische Behandlungsverläufe vorgestellt und diskutiert. Dabei werden auch typische Herausforderungen berücksichtigt, mit denen Dysphagietherapeut*innen insbesondere im oft komplexen ambulanten Setting und bei Hausbesuchen konfrontiert sind. Die Teilnehmenden sind ausdrücklich eingeladen, eigene Fallbeispiele einzubringen, um gemeinsam praxisnahe Lösungsansätze zu erarbeiten, mit dem Ziel, Handlungssicherheit in der Auswahl und Anwendung therapeutischer Maßnahmen zu fördern.

Auf Basis des aktuellen Forschungsstandes wird im Workshop grundlegendes Wissen über die Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie der Aphasie bei Kindern und Jugendlichen erarbeitet und vermittelt. Zudem wird der Verlauf und mögliche beeinflussende Faktoren der Sprachstörung vorgestellt und diskutiert. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über das komplexe Störungsbild der Aphasie bei Kindern und Jugendlichen mit seinen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung (Schule, Familie und soziales Umfeld).