Donnerstag: 19. März 2026

Informationen zu den Vorträgen:

18:00

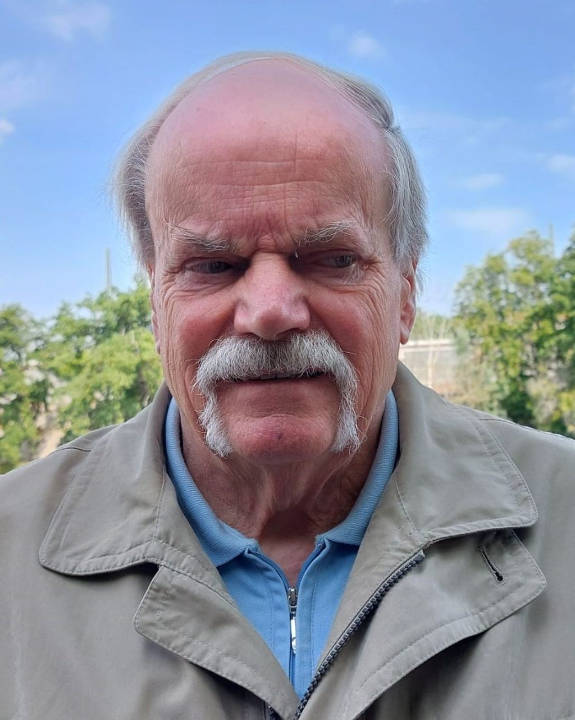

Thomas Hupp, Geschäftsführer Zentrum für Aphasie & Schlaganfall Unterfranken:

Begrüßung und Grußworte

18:30

Dr. Michele Ufer:

Project #comebackstronger: Aphasia-Land – Der schwierigste Ultramarathon meines Lebens

Ab 19:30

Weinempfang und Eröffnung der Fachausstellung

Freitag: 20. März 2026

Informationen zu den Vorträgen:

09:30 – 10:15

Thomas Loch:

Leitlinie Aphasie, tatsächliche Praxis und echte Nutzung für Betroffene in der Logopädie

Aphasietherapie nach einem Schlaganfall ist wirksam. Für ein optimales Ergebnis muss die Sprachtherapie sehr intensiv sein. Dies gilt insbesondere für jüngere Menschen mit Aphasie, die wieder eine berufliche Tätigkeit ausüben möchten. Das Wissen aus der internationalen Forschung ist noch nicht in der klinischen Versorgung angekommen. Der Vortrag zeigt Wege auf, diese Diskrepanz zu überwinden.

Thomas Loch: Bayrischer Landesverband: Aphasie Landesverband Bayern

Moderation: Andreas Ringling

10:15 – 11:00

Holger Grötzbach:

Leitlinien-basierte Aphasie-Rehabilitation

Neben der europäischen Leitlinie zur Rehabilitation von Aphasien gibt es drei weitere deutsche Leitlinien, die Empfehlungen zur Aphasie-Therapie enthalten. In dem Vortrag werden die Leitlinien-Empfehlungen zunächst zusammengefasst dargestellt. Darauf folgen Überlegungen, wie sich die Empfehlungen in die therapeutische Praxis übertragen lassen.

Holger Grötzbach: Asklepios Klinik Schaufling

Moderation: Andreas Ringling

11:30 – 12:15

Dr. Lena Spitzer:

Interviewleitfaden zur Erfassung teilhabeorientierter Ziele von Menschen mit einer Aphasie (ITMA)

Eine partizipative Zielsetzung gilt als Kernelement einer erfolgreichen Therapie (Buchholz & Kohlmann, 2013). Für Menschen mit einer Aphasie stellt sie jedoch aufgrund der sprachlichen Beeinträchtigungen eine besondere Herausforderung dar. Um die Patienten dennoch an der gemeinsamen Zielsetzung zu beteiligen, hat der Arbeitskreis Aphasie den bildbasierten Fragebogen FATMA 2.1 (Spitzer et al., 2021) und dazu ergänzend den neuen Interviewleitfaden ITMA erstellt.

Die Entwicklung des neuen Interviewleitfadens erfolgte in mehreren Schritten. In einem Konsensverfahren wurden zunächst Fragen entwickelt, die die Patienten zu einer Narration anregen. Anschließend wurde ein Procedere erstellt, das eine Priorisierung von Teilhabezielen ermöglicht. Schließlich können von den Teilhabezielen Aktivitätsziele abgeleitet und am Ende einer Intervention evaluiert werden. Die Qualität des Interviewleitfadens wird aktuell überprüft.

Vita

Dr. Lena Spitzer ist seit 2006 Logopädin mit mehrjähriger Tätigkeit in logopädischen Praxen und im Aphasie-Zentrum Vechta-Langförden. 2021 schloss sie ihre Promotion mit dem Thema „Exekutivfunktionen bei Aphasie“ an der RWTH Aachen ab. Seit 2019 ist sie als Logopädin in eigener Praxis tätig mit Schwerpunkt intensive Aphasietherapie. Zudem ist sie seit 2018 Leiterin des Arbeitskreises Aphasie, in dessen Rahmen FATMA 2.0 entstanden ist.

Moderation: Thorsten Eick

12:15 – 13.00

Christina Kurfeß:

Psychometrische Prüfung der deutschen Version der Communicative Participation Item Bank (CPIB) und erster Einsatz des Instruments bei deutschsprachigen Menschen mit Aphasie

Hintergrund

Personen mit Aphasie (PmA) erleben infolge des neurologischen Ereignisses erhebliche psychosoziale Veränderungen, die durch Autonomieverlust, eingeschränkte Teilhabe und verminderte Lebensqualität geprägt sind (Hilari et al., 2012). Während es im deutschsprachigen Raum für die Feststellung funktioneller aphasischer Defizite zahlreiche Messverfahren gibt, ist die Zahl der Messverfahren, die Ergebnisse auf Ebene der Aktivitäten und Teilhabe liefern, deutlich geringer (Beushausen & Grötzbach, 2019). Eine Lücke besteht bei Verfahren, die eine Selbsteinschätzung der sprachlichen Fähigkeiten im Alltag, also in Hinblick auf Aktivitäten und Teilhabe, ermöglichen. Um diese Lücke zu schließen, wurde in einem Verbundprojekt der OTH Regensburg und der KH Mainz (Kurfess et al., 2023) die in den USA entwickelte Communicative Participation Item Bank (CPIB; Baylor et al., 2009) wissenschaftlich ins Deutsche übersetzt. Die englischsprachige Originalversion wurde für Personen mit Aphasie (PmA) unter Einbezug eines weiteren Testverfahrens zur Einschätzung der kommunikativen Teilhabe sowie der Angehörigeneinschätzung validiert (Baylor et al., 2013). Mithilfe statistischer Auswertungen, die sich an das Vorgehen in der Originalstudie anlehnen, sollen nun Aussagen über die Validität und Reliabilität der deutschen Version der CPIB gewonnen werden. Zudem soll ein erster Einsatz des Instruments in einer deutschsprachigen Stichprobe erfolgen, um weitere Fragestellungen beantworten zu können. Die Primärfragestellung ist, ob die Ergebnisse der CPIB Rückschlüsse auf das Vorhandensein einer Depression oder eine verminderte Lebensqualität zulassen.

Methode

Für die quantitative Querschnittstudie wurden die Daten von insgesamt 122 Proband:innen erhoben. Die Datensätze setzen sich zusammen aus 48 PmA aus dem oben genannten Verbundprojekt und 74 weiteren PmA. Ausschlusskriterien hinsichtlich des Schweregrads der Aphasie wurden nicht festgelegt, sodass der Schweregrad von minimal bis schwer variierte. Neben der CPIB wurden als Vergleichswerte für die Validitätsprüfung auch die Subskala Kommunikation aus dem SAQOL‐39g (Hilari et al., 2009) sowie der CETI‐Fragebogen (Lomas et al., 1989) in der Fremdeinschätzung, Daten zur Lebensqualität (SAQOL‐39g), zum Vorliegen einer Depression (GDS & DISCs) sowie zur sozialen Unterstützung erhoben. Außerdem wurden deskriptive Daten mittels einer soziodemographischen Kurzfragebogens erfasst. Die Daten werden statistisch ausgewertet. Neben Prüfung der Konsistenz und Stabilität für die Bestimmung der Reliabilität wird auch die Konstruktvalidität bestimmt, indem die Ergebnisse aus den beiden externen Messverfahren (SAQOL‐39g und CETI) mit der CPIB korreliert werden. Es finden weitere Korrelations‐ und Regressionsanalysen statt, um die Ursachen depressiver Verstimmungen und verminderter Lebensqualität erfassen zu können.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der psychometrischen Beurteilung werden zum Zeitpunkt der Veranstaltung vorliegen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse aus der Originalstudie hinsichtlich psychometrischer Beurteilung für die deutsche Version bestätigt werden können. Bei den Würzburger Aphasietagen werden zudem die Ergebnisse der Korrelation‐ und Regressionsanalysen präsentiert.

Diskussion

Die Daten werden Aufschluss darüber geben, ob die CPIB nach psychometrischer Prüfung in Zukunft der deutschsprachigen Population zur Verfügung stehen kann. Sie wäre damit das erste deutschsprachige Instrument, das in der Lage ist, die Selbsteinschätzung verschiedener kommunikativer Situationen von PmA vorzunehmen. Damit stünde ein Instrument zur Verfügung, das für viele Logopäd:innen den therapeutischen Alltag erleichtern könnte, weil dadurch Therapieziele in den Bereichen Aktivitäten und Teilhabe abgeleitet werden könnten. Besonders relevant wären die Ergebnisse dann, wenn die CPIB tatsächlich in der Lage ist, als eine Art Frühwarnsystem für das Erkennen von Depressionen zu fungieren.

Vita

Christina Kurfeß schloss 2018 den Masterstudiengang Logopädie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Hildesheim ab. Seit 2020 ist sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der OTH Regensburg angestellt und promoviert an der RWTH Aachen. Parallel zur wissenschaftlichen übernimmt sie Lehraufträge im Bachelorstudiengang Logopädie an der OTH Regensburg. Vor und während ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit war sie zudem über 10 Jahre in der neurologischen Rehabilitation tätig.

Moderation: Thorsten Eick

09:30 – 10:15

Heike Marré:

Intensive (digitale) Gruppentherapie für Menschen mit Aphasie und Parkinson

Für Menschen mit Aphasie, die längerfristig Logopädie benötigen, wird die ambulante Versorgung in logopädischen/sprachtherapeutischen Praxen auf Grundlage der Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) gewährleistet, mit einer Frequenzempfehlung von 1-3 Therapie-Einheiten pro Woche [1]. Gruppentherapien sowie der Einsatz von Telemedizin sind dabei neben der Einzeltherapie möglich, werden in der Praxis bislang aber selten umgesetzt, obwohl beides einen Beitrag zu einer besseren Versorgung in Zeiten des Fachkräftemangels leisten könnte.

In wissenschaftlichen Studien zeigt sich, dass eine hohe Intensität der Sprachtherapie (in einem Zeitraum von 3 Wochen 5 – 10 Therapie-Einheiten pro Woche plus Eigenübungen) zu signifikanten Verbesserungen führt [2, 3]. Das Ziel unseres vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bis Ende 2027 geförderten Projektes „GRAPPA“ („GRuppentherapie bei APhasie und PArkinson“) [4] ist es, in einem dreiteiligen Aufbau die Chancen und Herausforderungen einer solchen intensiven Gruppentherapie in der ambulanten logopädischen Praxis zu untersuchen. Dabei betrachten wir sowohl die Versorgungssituation als auch die Machbarkeit der Umsetzung dieser Therapieform bei Menschen mit einer chronischen Aphasie und bei Menschen, die aufgrund der Parkinson-Krankheit ähnliche Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten haben [5].

Die tatsächliche Versorgungssituation mit ambulanten logopädischen Gruppentherapien erfassen wir mit einer Fokusgruppenanalyse ebenso wie mit einer Fragebogenaktion. Zudem führen wir eine retrospektive Analyse mit Krankenkassen-Daten durch. Im Rahmen einer bundesweiten Machbarkeitsstudie prüfen wir die Umsetzbarkeit einer dreiwöchigen intensiven Gruppentherapie auf Basis evidenzbasierter Materialien. Die Gruppentherapie erfolgt dabei entweder in einer Praxis vor Ort oder als telemedizinische Leistungserbringung. Die Gruppengröße beträgt dabei, wie in der HeilM-RL vorgesehen, jeweils 3-5 Teilnehmende. Neu ist, dass wir die Therapie nicht nur in reinen Aphasie- und Parkinsongruppen durchführen, sondern auch für gemischten Gruppen anbieten, in denen sowohl Personen mit Aphasie als auch mit Parkinson-Krankheit zusammenkommen.

Im Vortrag werden Ergebnisse des ersten Jahres aus allen drei Bereichen des Projektes mit einem Schwerpunkt auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie dargestellt.

Vita

Heike Marré arbeitet aktuell im Innovationsfonds-Projekt “GRAPPA” – als hauptverantwortliche Projektmitarbeiterin bei der Konsortialführung an der SRH Heidelberg und im Team mit Kolleg*innen der Universität zu Köln, der LiKe Healthcare Research GmbH und der Techniker Krankenkasse.

Sie ist Diplom-Logopädin (Studiengang “Lehr- und Forschungslogopädie” an der RWTH Aachen). Ihre logopädische Ausbildung begann sie 1994 in Kassel – und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für die Therapie neurologischer Erkrankungen.

Sie leitet oder begleitet seit 25 Jahren Selbsthilfegruppen für Aphasie bzw. Parkinson in Eschweiler, Erftstadt, Düren, Aldenhoven/Jülich und Brühl.

Schwerpunkte ihrer beruflichen Arbeit sind (in unterschiedlichen Ausprägungen) neben Therapie, Hochschullehre und Forschung auch Berufs- und Gesundheitspolitik.

Besonders liegt ihr am Herzen, die Gesundheitsversorgung der Menschen, die sie als Logopädin in den verschiedenen Rollen begleitet, zu verbessern. Dazu ist es aus ihrer Sicht notwendig, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in gesundheitspolitische Umsetzung zu bringen. Das GRAPPA-Projekt ist aus ihrer Sicht eine der ersten Möglichkeiten für die Logopädie, direkt Einfluss auf diese Entscheidungen zu nehmen.

Sie ist unter anderem Mitglied des Landesverbandes der Aphasiker NRW (ANW), der Gesellschaft für Aphasieforschung und -behandlung (GAB) und der Parkinson-Netzwerke Deutschland (PND).

Moderation: Martin Salzl

10:15 – 11:00

Dr. Angelika Rother

Kognitive Kommunikationsstörungen im Kindesalter – Ein Überblick mit Schwerpunkt Schule

Nachdem in Deutschland seit einigen Jahren die Kognitiven Kommunikationsstörungen bei Erwachsenen Forscher*innen beschäftigen, soll dieser Vortrag einen Überblick zu Kognitiven Kommunikationsstörungen im Kindesalter geben. Das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) im Kindesalter ist, wie bei Erwachsenen, eine häufige Ursache dieser Störung. Differenzialdiagnostisch müssen die Kognitiven Kommunikationsstörungen von den Aphasien im Kindesalter abgegrenzt werden, auch wenn es Überlappungen gibt.

- Wie wird das klinische Bild der Kognitiven Kommunikationsstörungen im Kindesalter in der Literatur beschrieben?

- Kann auch ein leichtes SHT – die sogenannte Gehirnerschütterung – Kognitive Kommunikationsstörungen im Kindesalter verursachen?

- Wie werden kognitive Kommunikationsstörungen von Aphasien im Kindesalter abgegrenzt?

- Welche schulischen Herausforderungen gibt es?

In den USA wird seit Jahren ein Programm zur Behandlung hirngeschädigter Kinder u.a. nach SHT in Schulen erprobt. Dieses Programm BrainSTEPS ist interdisziplinär und sollte auch im deutschsprachigen Raum adaptiert werden. Den Lehrer*innen und (Schul-)Logopäd*innen haben eine besonders wichtige Aufgabe in der Betreuung/Therapie dieser Kinder. Die Schnittstellen zwischen Schule und ambulanter Versorgung spielen dabei eine sensible Rolle. Herausforderungen rund um die Schule werden aufgezeigt.

Schlüsselwörter: Kognitive Kommunikationsstörungen im Kindesalter, Ursachen, Klinisches Bild, Differenzialdiagnose, Schule

Dr. Angelika Rother

- Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik-Sprache

- Kommunikation und ihre sonderpädagogische Förderung unter besonderer Berücksichtigung

- inklusive Bildungsprozesse an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Moderation: Martin Salzl

11:30 – 12:15

Sarah Feil & Dr. Ingrid Weng:

Aktivitätenorientierte Diagnostik und Therapie aphasischer Störungen

Thema: Aktivitätenorientierte Diagnostik und Therapie aphasischer Störungen

Zielgruppe: Therapeut*innen und interessierte Angehörige von Menschen mit Aphasie

Referentin: Sarah Feil, M.Sc., Dr. Ingrid Weng

Form: Vortrag

Dauer: 45 Minuten

In der neurologischen Rehabilitation wird in den letzten Jahren der diagnostische und therapeutische Blick zunehmend auf die Verbesserung der Teilhabefähigkeit der Betroffenen am sozialen Leben gelegt. Dementsprechend soll auch die Aphasietherapie darauf abzielen, Menschen mit Aphasie auf eine ihren Möglichkeiten entsprechende aktive und selbstbestimmte kommunikative Teilhabe am Alltagshandeln vorzubereiten. Für das therapeutische Geschehen bedeutet dies, dass alltägliche kommunikative Aktivitäten im Handlungszusammenhang geübt werden müssen, um die Betroffenen gezielt auf die kommunikativen Anforderungen des komplexen Alltagsgeschehens vorzubereiten. Grundlage für eine aktivitätenorientierte Therapie ist eine entsprechende Diagnostik. Hierzu stehen im deutschsprachigen Raum einige Verfahren zur Verfügung.

In dem Vortrag werden Möglichkeiten dargestellt, mit den bestehenden Diagnostikinstrumenten eine Top-Down Diagnostik (von den Aktivitäts- zu den Funktionseinschränkungen) durchzuführen. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen des aktivitätenorientierten Ansatzes der Aphasietherapie (Weng, 2024) vorgestellt und anhand konkreter Beispiele praxisnah veranschaulicht. Dabei wird besonders auf die situative Einbettung, die Nutzung von Ressourcen der Betroffenen sowie die Möglichkeiten aktivitätenorientierten Übens eingegangen.

Sarah Feil

Nach dem Bachelor- und Masterstudium der Klinischen Linguistik in Bielefeld war Sarah Feil von 2012 bis 2017 in der Klinik Valens im Kanton St. Gallen (CH), einer neurologischen Rehabilitationsklinik, als Sprachtherapeutin tätig. In ihre Tätigkeit brachte sie neben der fachlichen Kompetenz auch die Erfahrung einer langjährigen Tätigkeit in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Mehrfachbehinderungen bei den von Bodelschwing‘schen Stiftungen Bethel in Bielefeld (2002-2011) und in der häuslichen Pflege mit ein. Seit Sommer 2017 ist sie als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Logopädie Ostschweiz (hlo) in St. Gallen (CH) tätig (früher Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach) und hatte von 2019 bis 2024 einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten (D). Ihr Lehr- und Forschungsschwerpunkt sind erworbene neurologische Sprachstörungen – unter anderem unterrichtet sie das Fach Aphasie. Neben ihrer Arbeit promoviert sie extern an der Universität Bielefeld.

Dr. Ingrid Weng

Nach dem Studium der Slawistik und Germanistik mit Abschluss Promotion an der Universität Tübingen war Ingrid Weng erst als DAAD-Lektorin im Ausland tätig, dem folgte das Praktisch Jahr „Linguistin im Praktikum“ an den Kliniken Schmieder in Allensbach am Bodensee; von 1994 bis 2020 war sie dort als Klinische Linguistin angestellt. Seit 2021 ist sie in Unterricht und Forschung freiberuflich tätig. Bereits seit 1995 arbeitet Frau Dr. Weng als Dozentin in der LogopädInnenaus- und -weiterbildung und seit 1999 als (Co-) Autorin von Therapiematerialien und Fachliteratur zur Aphasietherapie.

Moderation: Markus Kammer

12:15 – 13:00

Dr. Nina Unger

Wünsche und Ziele von Menschen mit Aphasie für die Therapieforschung

Ein Schlaganfall kann zu tiefgreifenden Störungen der sprachlichen Fähigkeiten führen, sogenannten Aphasien. Eine intensive sprachtherapeutische Behandlung unmittelbar nach dem Ereignis sowie im Verlauf der Rehabilitation hat sich als wirksam erwiesen. Parallel dazu hat die Forschung im Laufe der letzten Jahre Wirksamkeitsnachweise zur Unterstützung der Spracherholung erbracht. Zur Entwicklung relevanter Therapiestudien ist es wichtig, Wünsche und Ziele von Betroffenen zu kennen und die Ergebnisse für Diagnostik und Sprachtherapie umzusetzen. Langfristig soll dieses Wissen zusätzlich zur Erfassung des Therapieerfolgs beitragen.

Der vorliegende Beitrag stellt die Wünsche und Ziele von Menschen mit Aphasie aus einer Befragungsstudie dar und betont die Bedeutung, diese Perspektive systematisch in zukünftige Studien einzubeziehen.

Vita

Dr. Nina Unger studierte Logopädie und Lehr- und Forschungslogopädie an der Rheinisch Westfälischen Technischen Universität Aachen und promovierte an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf im Bereich Hirnforschung. Sie ist als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Studie DC_TRAIN_APHASIA der Universitätsmedizin Greifswald tätig. Darüber hinaus führt sie weitere Studien im Bereich Aphasie, Primär Progressive Aphasie und transkranielle Hirnstimulation durch.

Moderation: Markus Kammer

09:00 – 09:25

Janka Muising | STAPP Solutions BV

STAPP Übungssoftware – Digitale Lösungen für Menschen mit Aphasie und/oder Sprechapraxie

09:25 – 09:50

Nora Eiermann | phagifit/ BOCANOVA UG (haftungsbeschr.)

phagifit – therapiebegleitende App für die Dysphagiebehandlung

09:50 – 10:15

Jonka Netzebandt & Julia Brüsch | Lingo Lab

Digitale Therapie ganz einfach! – für Therapierende und Betroffene

10:15 – 10:40

Dr. Theresa Bloder | nyra health GmbH

Aphasietherapie mit KI – In der Praxis und zuhause

10:40 – 11:05

Kathrin Leicht | Limedix GmbH/ Neolexon

neolexon: Individuelle Aphasie- und Sprechapraxietherapie mit dem Tablet und PC – Kostenlos für gesetzlich Versicherte in Deutschland

Pause

11:25 – 11:50

Sarah Vock | RehaMedia

Kommunikationshilfen für Menschen mit Aphasie

11:50 – 12:15

Carina Allhusen | REHAVISTA

Aphasia Duo – Ein Vokabular für Menschen mit Aphasie und ihr Umfeld

12:15 – 12:40

Detlef Goldstein | epitech GmbH

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes elektronischer Kommunikationshilfen

12:40 – 13:05

Julia Ackermann | Pro Walk GmbH

Die ProWalk GmbH stellt sich vor: Vision – Lösungen – Innovation

09:30 – 10:15

Martina Grabowski

REDEN IST SILBER, SCHWEIGEN IST GOLD?

10:15 – 11:00

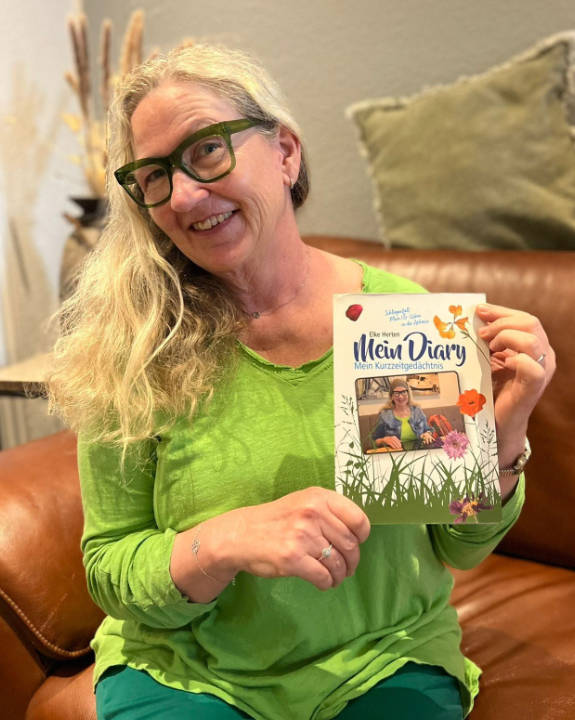

Elke Herten

Mein Diary – Mein Kurzzeitgedächtnis

11:30 – 12:15

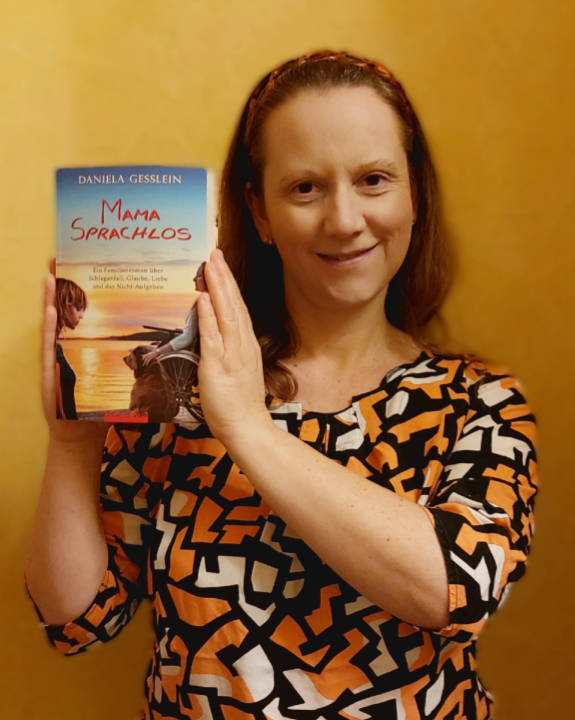

Daniela Gesslein

MAMA SPRACHLOS

12:15 – 13:00

Dr. Michele Ufer

DAS UNMÖGLICHE MACHEN

Samstag: 21. März 2026

Informationen zu den Vorträgen:

09:30 – 10:15

Sabine Bauer, Beate Gollan & Ilona Knoche

Netzwerk Junge Aphasie, Gestern-Heute-Morgen: Mit innovativer Teamarbeit Teilhabe fördern

Wir berichten über unsere Netzwerkarbeit, die an die Bedürfnisse junger Menschen angepasst ist. Dabei stellen wir unsere inklusive Zusammenarbeit vor. Unser Ziel ist, Bewusstsein für die Themen junger Menschen mit Aphasie zu schaffen und einen Ausblick sowie Anregungen für weitere Vernetzung zu geben.

Sabine Bauer: Betroffene und Repräsentantin des Netzwerks Junge Aphasie

Beate Gollan: Sprachtherapeutin und Mentorin des Netzwerks Junge Aphasie

Ilona Knoche: Betroffene und Projektmanagerin des Netzwerks Junge Aphasie

Moderation: Ralf Walter

10:15 – 11:00

Ulrike Steinhöfel & Prof. Dr. Andreas Winnecken

„Ich war nicht immer tot genug“: Nun habe ich mich bereits das zweite Mal mit Erfolg ins Leben zurück gekämpft

??

Ulrike Steinhöfel: praktische Ärztin und seit mehr als 25 Jahren von Aphasie Betroffene

Prof. Dr. Andreas Winnecken: Studiendekan, IB Hochschule für Gesundheit und Soziales, Berlin am Studienzentrum Hamburg

Moderation: Ralf Walter

09:30 – 10:15

Dr. Theresa Bloder

Wirksamkeit eines 12-wöchigen KI-basierten digitalen Neurorehabilitationsprogramms: Ergebnisse einer Randomisiert Kontrollierten Studie

Kognitive Neurorehabilitation nach erworbener Hirnschädigung zielt darauf ab, Beeinträchtigungen zu verringern, die funktionelle Unabhängigkeit wiederherzustellen und die Teilnahme am Alltagsleben zu fördern (Cicerone et al., 2000). Lange Wartezeiten, hohe Kosten und ein Mangel an klinischem Fachpersonal können jedoch den Zugang zu therapeutisch rehabilitativen Maßnahmen einschränken, wodurch das Rehabilitationspotenzial vieler Betroffener häufig unausgeschöpft bleibt. Digitale Therapieanwendungen könnten helfen, diese Lücke zu schließen. Obwohl international solide Belege für Tablet-basierte Interventionen vorliegen (Des Roches et al., 2015; Lavoie et al., 2019; Godlove et al., 2019; Choi et al., 2016), gibt es keine entsprechenden wissenschaftlichen Daten im deutschsprachigen Raum.

Zu diesem Zweck wurde „myReha“ entwickelt, eine zertifizierte Medizintechnik-App für Tablets, die eine individualisierte, hochintensive Therapie für Sprache und Kognition unabhängig von den Ressourcen des Gesundheitssystems ermöglicht. Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit der App in einer zweiarmigen randomisierten kontrollierten Studie zu evaluieren. Die Teilnehmer:innen im Interventionsarm nutzten myReha unsupervidiert zusätzlich zur üblichen Versorgung, während die Kontrollgruppe ausschließlich gängige Versorgungsangebote in Anspruch nahm. Die kognitiven Ergebnisse wurden mit der CERAD-plus-Batterie (Memory Clinic, Universitätsspital Basel, 2005) zu Studienbeginn (T1) und nach 12 Wochen (T2) beurteilt.

48 neurologische Patient:innen (post Schlaganfall, Hirnblutung oder Schädel-Hirn-Trauma) wurden in die Studie aufgenommen (Intervention n = 21). Ein lineares Modell mit gemischten Effekten zeigte eine signifikante Gesamtverbesserung der CERAD-plus-Gesamtwerte (p < .001) und eine signifikante Gruppe × Zeit-Interaktion (p = .049), was auf größere Verbesserungen in der Interventionsgruppe hindeutet. Die geschätzten Veränderungen der Punktwerte betrugen + .54 für die Interventionsgruppe (p < .0001) und + .30 für die Kontrollgruppe (p = .0004), was eine große Effektgröße darstellt (d = 0.87). Bei T2 unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant (p = .979), was auf eine Leistungskonvergenz hindeutet, wobei die Interventionsgruppe die größere Verbesserung erzielte. Die größeren Therapieeffekte in der Interventionsgruppe zeigten sich auch bei genauerem Blick auf spezifische Subtests des CERAD+ (u.a. semantische & phonematische Wortflüssigkeit, mündliches Benennen, Kurzzeitgedächtnis & verzögerter Abruf).

Diese Ergebnisse zeigen, dass ein 12-wöchiges digitales KI-gestütztes Rehabilitationsprogramm die kognitive Erholung bei neurologischen Patient:innen signifikant verbessern kann. Auch wenn die Verbesserungen in beiden Gruppen zum Teil auf spontane Erholung oder Übungseffekte zurückzuführen sind, unterstreichen die überdurchschnittlichen Verbesserungen in der Interventionsgruppe den Mehrwert einer digital durchgeführten, intensiven Therapie innerhalb der routinemäßigen Neurorehabilitation. Digitale, KI-gestützte und unsupervidiert durchführbare Therapieprogramme wie myReha haben somit großes Potential, Therpiefrequenz und -intensität im klassischen Rehabilitationsmodell zu augmentieren, aktuell bestehende Versorgungslücken zu schließen und Betroffenen ein Instrument an die Hand zu geben, das ihnen ermöglicht, ihren Rehabilitationsprozess selbstbestimmt zu steuern, aktiv daran teilzuhaben und so ihre kognitive und sprachliche Genesung auch außerhalb konventioneller Therapieeinheiten zu unterstützen.

Vita

- October 2022: nyra health GmbH (Team Lead in Clinical Research & Health | Speech-Language Pathologist)

- October 2022: Completion of doctoral degree

- January 2022: ESLA Administrator of External Correspondence & Board Support

- May 2022: Forschungsstipendium für Doktorandinnen und Doktoranden, DAAD (Research Stay at City University of New York (CUNY))

- April 2021: Acceptance as a doctoral candidate (Catholic University Eichstätt-Ingolstadt)

- December 2018: Marie Skłodowska-Curie Fellow & Early Stage Researcher MultiMind ITN

- July 2019 – August 2022: Catholic University Eichstätt-Ingolstadt, DE

- December 2018 – June 2019: Eberhard Karls University Tübingen, DE

- September 2017: University College London (UCL), London, UK (M.Sc. Language Sciences (with specialization in language development))

- September 2013: FACHHOCHSCHULE JOANNEUM, Graz, AUT (B.Sc. Speech and Language Pathology)

- September 2002: Gymnasium der Ursulinen, Graz, AUT (Abitur)

Moderation: Susanna Müller

10:15 – 11:00

Dr. Ingrid Aichert

Wie kompetent klingt die Person?: Einstellungen gegenüber Menschen mit neurogenen Kommunikationsstörungen

Aus verschiedenen Studien weiß man, dass dysarthrische Störungsmerkmale bei Gesprächspartner:innen zu negativen Wertungen wie der Zuschreibung verminderter kognitiver Fähigkeiten und negativer Persönlichkeitsmerkmale führen können (z.B. Fox & Pring, 2005; Schölderle et al., 2019). Die einzige uns bekannte Studie zur Untersuchung von Einstellungen gegenüber Personen mit Aphasie zeigt, dass diese als weniger intelligent, selbstbewusst, kompetent und freundlich wahrgenommen werden als Personen ohne Aphasie (Harmon et al. 2016). Einstellungen gegenüber Personen mit Sprechapraxie wurden bislang nicht untersucht, obwohl sprechapraktische Störungsmerkmale wie verlangsamtes, silbisches Sprechen potenziell negative Einstellungen auslösen. Hier soll eine Studie vorgestellt werden, deren Ziel es war, Einstellungen von Laien gegenüber Personen mit Aphasie, Sprechapraxie und Dysarthrie zu untersuchen und zu vergleichen.

An der Studie nahmen 60 Sprecher:innen teil, darunter 45 Personen mit neurogenen Kommunikationsstörungen (Sprechapraxie und/oder Aphasie sowie Dysarthrie bei M. Parkinson) und 15 neurologisch gesunde Personen. Alle Sprecher:innen beschrieben das moderne Cookie-Theft-Bild (Berube et al., 2019). Zusätzlich wurden mit den Patient:innen und ihren Angehörigen Fragebögen zur Selbst- und Fremdeinschätzung der Auswirkungen der Kommunikationsstörung im Alltag durchgeführt. 30 Laien (ohne Erfahrung mit Sprachstörungen) hörten Ausschnitte der Sprachproben und füllten einen Einstellungsfragebogen aus. Der Fragebogen enthielt 15 Aussagen zu vermuteten Kompetenzen in den Bereichen KOGNITION (z.B. „Dieser Person traut man zu, komplexe Probleme zu lösen, z.B. in ihrem Beruf.“), TEILHABE (z.B. „Dieser Person traut man zu, dass sie viel mit Freunden und Bekannten unternimmt.“) und SPRACHE (z.B. „Dieser Person traut man zu, Nachrichten im Radio zu verstehen.“).

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass den Sprecher:innen aller klinischen Gruppen geringere kognitive, sprachliche und partizipative Fähigkeiten zugeschrieben werden als sprachgesunden Personen. Die drei Patient:innengruppen wurden dabei unterschiedlich bewertet, was darauf hindeutet, dass Laien auf atypische Sprachmerkmale differenziert reagieren. Besonders negative Einschätzungen rief das Vorliegen einer Sprechapraxie hervor, während die Personen mit Dysarthrie vergleichsweise positiv bewertet wurden. Die drei Kategorien Kognition, Teilhabe und Sprache unterschieden sich nicht grundsätzlich voneinander, jedoch bestanden deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Items. So wurde z.B. die Aussage „Dieser Person traut man zu, an einem Familienfest teilzunehmen“ relativ positiv, die Aussage „Diese Person ist vermutlich in der Lage, in einem großen Team zu arbeiten“ hingegen eher negativ bewertet. Auch Einschätzungen zum Sprachverständnis fielen bei den klinischen Gruppen deutlich schlechter aus. Die Studie zeigt auch Korrelationen zwischen den Laienurteilen und der Selbst- sowie Fremdeinschätzung der kommunikativen Beeinträchtigung durch die Patient:innen und ihre Angehörigen.

Der Vortrag diskutiert mögliche Konsequenzen negativer Einstellungen von Laien für die sprachtherapeutische Praxis sowie für den Alltag von Patient:innen und ihren Angehörigen im Umgang mit der Kommunikationsstörung. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Aufklärung über Ursachen und Auswirkungen von neurogenen Kommunikationsstörungen erörtert, um das öffentliche Bewusstsein zu verbessern.

Vita

Berufliche Position:

Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN) am Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung der Ludwig-Maximilians-Universität München

Kurzbiographie:

Dr. Ingrid Aichert ist Diplom-Patholinguistin und seit 2002 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie (EKN) an der LMU München, angegliedert am Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung. Hier forscht sie zu den Störungsbildern Sprechapraxie und Aphasie. Seit 2004 hält sie Fortbildungsseminare und übt Lehrtätigkeiten an Logopädieschulen und Hochschulen aus. Ihre Fachgebiete sind Sprechapraxie, Aphasie sowie Neurogene Störungen der Schriftsprache.

Moderation: Susanna Müller

09:00 – 09:25

Tina Keck | LogoZentrum Lindlar

Intensive Therapie im LogoZentrum Lindlar

09:25 – 09:50

Dr. Gabriele Scharf-Mayer | Spontansprache- Sprachtherapie intensiv:

Gezielt, motiviert und wirksam: 10 Jahre Sprachtherapie in Bad Wildbad

09:50 – 10:15

Eva Rilling, Susanne Sitterberg, Silke Strübbe | Aphasie- und Seniorenzentrum Vechta

Back to work: Wiedereingliederung durch SMARTe Neurotherapie

10:15 – 10:40

Thomas Loch | Landesverband:

Was ist Aphasie Landesverband Bayern?